1. Infraestrutura e desenvolvimento econômico-social

A relação entre infraestrutura e desenvolvimento econômico-social tem sido objeto de muitos estudos nas últimas décadas. Relatórios recentes do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco Mundial reforçam a ideia de que a provisão de serviços básicos de infraestrutura, como transporte, energia, saneamento básico e conectividade digital, constitui condição necessária para a redução da pobreza e das desigualdades sociais.

Contudo, não basta apenas ampliar a oferta física, é preciso garantir acesso efetivo à infraestrutura, que depende, segundo o próprio BID, de três dimensões centrais: disponibilidade, qualidade e acessibilidade financeira.

No Brasil, segundo o IPEA, a infraestrutura passou por ciclos de expansão e retração, com forte protagonismo estatal nas décadas de 1950 a 1970 e, posteriormente, uma combinação de crise fiscal e tentativas de reestruturação regulatória.

Assim, para se tentar compreender melhor o desenvolvimento econômico-social no Brasil, o acesso à infraestrutura será analisado à luz das três dimensões propostas pelo BID — disponibilidade, qualidade e acessibilidade econômica.

2. Disponibilidade: a presença da infraestrutura como condição inicial

A disponibilidade da infraestrutura refere-se à presença física e geográfica dos serviços.

Segundo o relatório do BID, mesmo com avanços proporcionados pelos Objetivos do Milênio e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, bilhões de pessoas permanecem privadas de serviços essenciais: em 2022, mais de 2,2 bilhões ainda não dispunham de água potável gerida com segurança, e 685 milhões não tinham acesso à eletricidade.

No Brasil, conforme dados do Instituto Trata Brasil, o cenário no setor de saneamento básico é precário: cerca de 32 milhões de brasileiros vivem sem acesso à água potável e mais de 90 milhões não têm coleta de esgoto. Já no setor de energia elétrica, conforme dados do IBGE (2023), a situação é melhor: a cobertura do serviço é praticamente universal.

O IPEA identificou que a expansão da infraestrutura nas áreas de transporte, energia e saneamento no Brasil tem efeitos diretos sobre o crescimento do PIB, além de efeitos indiretos, ao induzir investimentos privados e ampliar a produtividade agregada. Mas a distribuição espacial desigual desses investimentos gera disparidades regionais, reforçando ciclos de exclusão e dificultando a integração de regiões mais pobres à dinâmica econômica nacional.

3. Qualidade: a importância da eficiência e da confiabilidade

A qualidade da infraestrutura é essencial, porque a mera presença física não garante impacto positivo. O relatório do BID enfatiza que a qualidade, que envolve confiabilidade, durabilidade, segurança e resiliência, é decisiva para que os serviços realmente melhorem o bem-estar e a produtividade.

A literatura internacional mencionada no relatório do Banco Mundial também aponta que os efeitos da infraestrutura sobre o crescimento e a redução das desigualdades são altamente heterogêneos, dependendo de fatores institucionais e de desenho de políticas.

No Brasil, segundo dados do IPEA, a defasagem na manutenção de rodovias e sistemas de saneamento, por exemplo, somada a projetos mal estruturados, compromete a eficiência dos investimentos e gera elevados custos de manutenção e conservação da infraestrutura.

4. Acessibilidade: o desafio da sustentabilidade econômica e social

A acessibilidade financeira da infraestrutura significa que o custo de obtenção e utilização dos serviços não deve comprometer a capacidade das famílias de atender às demais necessidades básicas.

Essa dimensão abrange não apenas as tarifas de uso pagas regularmente, mas também os custos iniciais de conexão, como a instalação de redes de energia, água ou internet, e as despesas complementares com equipamentos ou insumos necessários para o funcionamento adequado do serviço, a exemplo de medidores, roteadores ou aparelhos domésticos essenciais.

Nesse ponto, políticas de demanda desempenham papel central, pois buscam garantir que os serviços de infraestrutura sejam efetivamente acessíveis e utilizados pela população, especialmente pelos grupos de renda mais baixa. Diferentemente das políticas de oferta, que envolvem construção de infraestrutura, atração de investimentos e redução de custos de operação, elas envolvem o desenho de tarifas que conciliem a estabilidade financeira dos provedores com simplicidade, previsibilidade e transparência para os usuários.

Além disso, conforme destaca o relatório do BID, subsídios bem direcionados podem ampliar o acesso aos serviços básicos e, simultaneamente, estimular o consumo de bens com externalidades sociais positivas, como a água tratada, o saneamento e o transporte público, cujos benefícios se estendem à saúde coletiva, ao meio ambiente e à produtividade econômica.

No Brasil, esse desafio é enorme. Mais evidente ainda em setores como saneamento e transporte público. Apesar dos avanços recentes com a Lei 14.026/2020, por exemplo, a universalização de serviços de água e esgoto depende de encontrar um ponto de equilíbrio entre tarifas módicas e a atração de investimentos privados.

5. O caso brasileiro: entre avanços regulatórios e desafios persistentes

A trajetória da infraestrutura no Brasil é marcada por uma oscilação entre ciclos de expansão e retração, o que explica, de certo modo, a dificuldade de se garantir efetivamente o seu acesso nas três dimensões identificadas pelo BID: disponibilidade, qualidade e acessibilidade financeira.

Segundo o IPEA, nas décadas de 1950 a 1970, os investimentos públicos, diretos e via estatais, garantiram forte crescimento econômico. Já a crise dos anos 1980 levou ao sucateamento do setor. A partir dos anos 1990, com a Lei de Concessões (Lei 8.987/1995) e, posteriormente, a Lei das PPPs (Lei 11.079/2004), buscou-se retomar a expansão com maior participação privada.

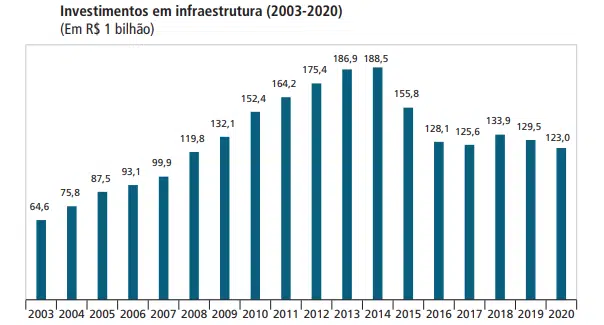

Mas, como se nota dos dados projetados no gráfico acima, os investimentos em infraestrutura no Brasil cresceram nos últimos 20 anos. Mesmo com a queda após a crise fiscal de 2014, os valores permaneceram elevados: o investimento em 2020 foi o dobro do investimento duas décadas antes, em 2003.

Essa constatação corrobora com as conclusões do relatório do BID. Demonstra que a quantidade de investimento em infraestrutura, por si só, não garante necessariamente acesso efetivo da população à infraestrutura – que depende de disponibilidade, qualidade e acessibilidade. Por consequência, não significa automaticamente crescimento ou desenvolvimento econômico-social.

6. Ainda o caso brasileiro: exemplos de projetos recentes no Brasil

Em países em desenvolvimento como o Brasil, os efeitos positivos da infraestrutura sobre crescimento e bem-estar tendem a superar os custos fiscais de curto prazo. Mas, como o próprio Banco Mundial (2014) já identificou, é preciso estabilidade institucional e eficiência regulatória para que isso ocorra.

De todo modo, os investimentos em infraestrutura viabilizados por agentes internacionais têm sido relevantes para ampliar o alcance social da infraestrutura no Brasil.

Em 2025, o Banco Mundial destinou recursos bilionários à expansão do metrô de São Paulo, à modernização do saneamento no Espírito Santo e ao reforço da segurança hídrica em Sergipe; o Banco dos BRICS priorizou projetos com impacto social e ambiental, como o sistema de abastecimento de água no semiárido paraibano, e o projeto de energia solar em Brasília; e o BID apoiou parcerias voltadas à estruturação de concessões urbanas, como o projeto do túnel submerso Santos-Guarujá, enquanto o CAF reforça sua presença em obras de integração regional, como o metrô de São Paulo e o sistema viário da Bahia.

7. Conclusão

Os relatórios internacionais demonstram que a infraestrutura não é somente alavanca para o crescimento econômico, mas também instrumento essencial de redução da pobreza e da desigualdade social. Contudo, para que cumpra esse papel efetivamente transformador, é preciso ir além da expansão física da cobertura, garantindo acesso efetivo, entendido como a conjunção de disponibilidade, qualidade e acessibilidade financeira.

Por sua vez, essa reflexão, em conjunto com a análise dos dados do Brasil, demonstra que a preocupação não deve ser apenas ampliar o volume de investimentos em infraestrutura, mas aprimorar a qualidade dos projetos, fortalecer o ambiente regulatório e desenhar políticas de demanda que conciliem sustentabilidade fiscal com justiça social.